|

|

|

|

1.

Le

bourg de Plonéour-Lanvern, au XIXème

et XXème siècle :

Les

premières années du XIXème

siècle correspondent à la

suite de la Révolution Française

avec le nouveau calendrier républicain.

En 1801, première année du

XIXème nous sommes à l'an

9. Le cadastre a été mis en

place en 1828. A cette époque le maire

de Plonéour-Lanvern est Jean Alain

CARVAL et va sur sa 13ème année

de mandat. Jean

Alain CARVAL

réunit

son

conseil

municipal,

le

20

mars

1828,

ainsi

que

les

plus

imposés

de

la

commune

afin

de

nommer

les

classificateurs

en

vue

de

la

confection

du

cadastre

et

déterminer

les

contours

de

la

commune

de

Plonéour-Lanvern.

Jusqu'à

cette période il ne semble pas avoir

de contour défini tant pour la commune

que pour les parcelles. Il est difficile

de se projeter à cette époque

mais au bourg de Plonéour-Lanvern

il n'y avait pas beaucoup de maisons pour

un nombre d'habitants d'environ 2900 habitants

avec le rattachement de Lanvern à

Plonéour.

|

|

2.

Plonéour-Lanvern,

église et cimetière :

Après

la révolution française,

l'église de Plonéour fut

restaurée mais cela ne suffit

pas pour empêcher, quelques années

plus tard, le toit de menacer de tomber.

En 1836, les offices dans l'église

sont devenus trop dangereux, ils ont

lieu à la chapelle de Languivoa.

L'église est reconstruite en

1847 et inaugurée

en janvier 1848 permettant, à

nouveau, de célébrer les

offices dans cette église. Le

plan ci-dessus montre qu'à Plonéour-Lanvern

le

cimetière entourait toute

l'église avec une plus grande

partie à l'est et au sud. Sans

doute, auparavant comme dans toutes

les églises, des sépultures

ont été faites mais depuis

1776 cela est interdit. En 1960, la

rue Jean Jaurès fut élargie,

en prenant sur l'est de l'église.

Lors de ces travaux, il a été

possible de voir sur une bonne hauteur,

les ossements. Ils furent transférés

à Languivoa. En prenant Plonéour-Lanvern

comme axe central et les communes avoisinantes

qui la touche : Tréguennec, Tréméoc,

Saint-Jean-Trolimon, Plogastel-Saint-Germain,

Pluguffan, Peumerit, Tréogat,

Pont-l'Abbé, soit 8 communes,

il existe toujours aujourd'hui, en 2017,

au moins 3 communes qui ont toujours

leur cimetière autour de l'église.

Au couchant, Tréguennec, au levant

Tréméoc, au nord Tréogat.

Sans reculer très loin dans le

temps c'était aussi le cas pour

Peumerit et Saint-Jean-Trolimon, il

y a moins de 30 ans. |

|

3.

Le cimetière de Plonéour-Lanvern

:

Le

cimetière actuel de Plonéour-Lanvern

existe depuis 1849. La photo ci-contre

est de 2018. Jusqu'en 1842

le cimetière entoure l'église

sur une quinzaine d'ares. Il se

trouve à saturation mais est appelé

à être réduit

du fait de la construction de la

nouvelle église et de la

création de la route menant

de Pont-l'Abbé vers Audierne.

Par arrêté municipal

du 10 octobre 1842 il est prévu

le déplacement du cimetière

mais il deviendra l'affaire de la

translation du cimetière

communal durant 4 années

à cause de la lutte entre

le maire de l'époque, J.

KERNILIS, et Jean

RONARC'H. Lorsqu'en 1848, Michel

QUÉNEUDEC devient maire, cette affaire

sera tranchée en une semaine.

Un nouveau cimetière était

devenu indispensable car l'ancien

cimetière ne répondait plus aux normes.

Des plaintes avaient été

déposées à

cause des odeurs nauséabondes

provenant des tombes surtout en

été. Il faut savoir

que le terrain était trop

rocailleux, que parfois des fosses

ne faisaient pas plus de 1 mètre

de profondeur dans lesquelles parfois

2 cercueils venaient se superposer.

Il devenait donc urgent de changer

de place au cimetière. Le

17 septembre 1849 la commune acquiert

le terrain à Madame Veuve

de CABRE pour un prix de 500 francs

et le 20 septembre 1849 Jean RONARC'H

signe l'acte de reprise de son terrain

avec une indemnité de 300

francs. Depuis 1819 Jean RONARC'H

faisait partie du conseil municipal

de

Jean-Alain CARVAL.

Il se trouva en opposant avec Jérôme

Kernilis lorsque celui-ci devient

maire en 1833 et cela durant toute

la durée des mandats de Jérôme

Kernilis. Ce dernier fut révoqué

en juillet 1847 puis réintégré

en avril 1848. Ce sera de courte

durée puisqu'en octobre 1848

Michel QUÉNEUDEC devient

maire. Le 3 juin 1850 il est établi

un plan de division du nouveau cimetière

qui est aménagé à

l'intersection de la route de Kergonda

et d'Audierne, divisant le cimetière

en 7 parties : 2 pour les cultes

dissidents, suicidés, enfants

non baptisés, 2 pour les

enfants baptisés, 2 pour

les fosses communes et 1 pour les

concessions payantes. Le conseil

n'est pas d'accord sur 3 points

: tout d'abord ce plan n'avait rien

de conforme à l'instruction

ministérielle du 30 décembre

1843. Ensuite le terrain attribué

aux concessions payantes et enfin

la partie réservée

aux sépultures des suicidés,

enfants non baptisés et dissidents.

Le maire se voit dans l'obligation

de convoquer à nouveau son

conseil sur ce sujet en leur proposant

de se rendre sur place afin d'examiner

la situation. Considérant

que des inhumations avaient déjà

été faites, qu'un

calvaire avait été

érigé au centre, le

conseil décide de diviser

le cimetière en 4 parties

: 3 pour les fosses communes et

1 pour les concessions, partie située

au nord. La partie réservée

aux concesions perpétuelles

est proposée la plus proche

du calvaire, ensuite les concessions

trentenaires et puis les concessions

temporaires. Le 21 mai 1866 le prix

de la concession perpétuelle

est de 40 francs, la concession

trentenaire à 20 francs,

la concession temporaire de moins

de 10 ans à 10 francs. Dans

cette décision des nouveaux

tarifs, il est précisé

que la moitié des recettes

de ces concessions reviendrait aux

pauvres. L'ordonnance royale du

6 décembre 1843 prévoyait

2/3 pour la commune et 1/3 au profit

des pauvres ou oeuvres de bienfaisance.

Entre 1843 et 1850 certaines inhumations

ont été faites aux

cimetières de Languivoa et

de Lanvern alors que ceux-ci n'avaient

plus de place. L'affaire de la translation

du cimetière de Plonéour-Lanvern

prit beaucoup d'années. Aujourd'hui

le calvaire n'est plus au centre

mais au fond ouest du cimetière.

Les changements interviennent compte

tenu de l'augmentation du nombre

d'habitants. Le cimetière

étant à saturation,

un agrandissement est effectué.

Comme dans toutes les communes,

il existe un règlement intérieur.

|

|

4.

Lanvern, bourg et cimetière

:

Lanvern

n'a véritablement pas de

bourg. Seules 3 ou 4 maisons menant

vers Maner Bihan en font partie.

Comme dans toutes les communes des

environs, Lanvern a son cimetière

autour de la chapelle avec une prédominance

à l'avant. Il est possible

d'apercevoir dans la chapelle des

pierres tombales avec des nous.

Comme dans toutes les paroisses

des inumations étaient faites

dans l'église jusqu'à

son interdiction. Il n'exixte plus

rien de ces temps. La paroisse de

Lanvern, créée au

XIVème siècle, à

partir de la paroisse primitive

de Plonéour, ce qui fait

que celle de Plonéour a été

mise en réduction. Celle

de Lanvern avait comme trève

la chapelle de Saint-Honoré.

Par décret du 12 septembre

1791, Plonéour a comme succursale

la paroisse de Tréguennec

et celle de Saint-Honoré,

cette dernière étant

enlevée à Lanvern.

Un chassé-croisé entre

Plonéour et Lanvern que Jean-Alain CARVAL

et

fin en proposant le rattachement

de Lanvern à Plonéour

alors que le géomètre

proposait une nouvelle réduction

de Plonéour par le rattachement

de 7 villages de Plonéour

à Lanvern.

|

|

5.

Lanvern, bourg et cimetière

:

Depuis

l'établissement du plan

cadastral de 1828, beaucoup

de modifications ont été

faites sur les tracés

des parcelles avec les remembrements.

Pour autant à Lanvern,

il n'y a pas plus de constructions

qu'au début. Il est donc

parfois permis de se poser la

question sur le fait que cette

paroisse devint commune après

la révolution alors qu'elle

n'a jamais eu réellement

de bourg d'autant que la commune

se trouva très vite administrée

par la commune de Plonéour.

|

|

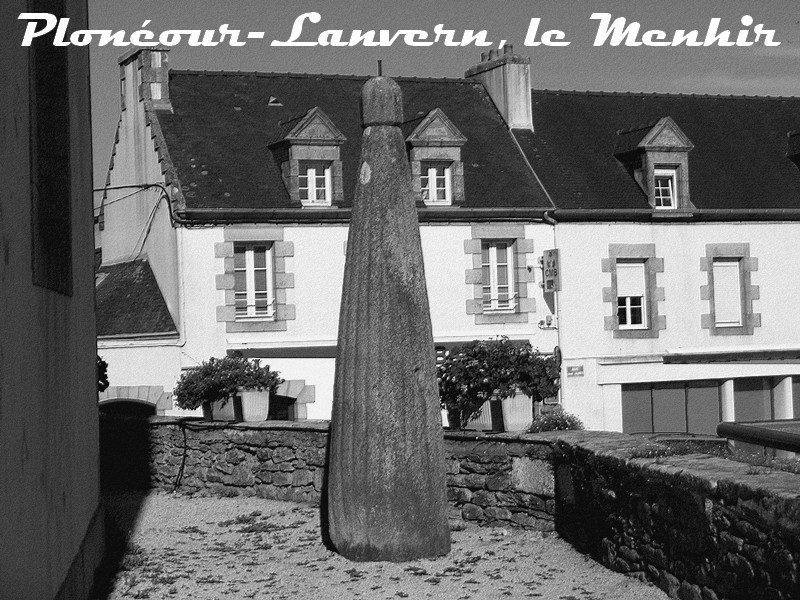

6.

Plonéour-Lanvern,

menhir et croix :

Lorsqu'on

arrivait, autrefois, à Plonéour-Lanvern,

il était impossible de rater

le menhir qui trônait sur

la place de l'église. Cette

photo du début du XXème le

montre, plein cadre, à

sa gauche une croix en granit. Lors

des travaux de 1960 le menhir fut déplacé

vers la gauche et la croix fut définitivement

retirée, envoyée dans

les jardins du presbytère.

Cette croix provient de la chapelle

de Lanvern et fut transférée

à Plonéour-Lanvern

après le rattachement de

Lanvern à Plonéour.

Lorsqu'il fut décidé

de restaurer la chapelle de Lanvern,

la croix reprit sa place devant

la chapelle sous les maronniers.

Plus tard, lorsque l'aménagement

du bourg est effectué avec

la mise en place des muretins, le

menhir est remonté dans l'enclos

de l'église. Ce menhir, stèle

gauloise, date de l'âge du

fer. Une légende dit que

ce menhir a le don de rendre la

fécondité aux femmes

infertiles. Les femmes, en mal d'enfant,

venaient se frotter le ventre contre

cette stèle. Lors des pardons et

des fêtes on y dansait

autour de ce menhir. Une autre légende

dit que ce menhir était le

mât

du bateau qui amena Saint-Énéour

à Plonéour. A gauche

de la croix on voit la maison de

René DANIEL qui fut maire

de Plonéour de 1888 à

1929 soit 41 ans.

|

|

7.

Plonéour-Lanvern,

vue d'ensemble il y a 100 ans :

Cette

vue d'ensemble de l'église

de Plonéour-Lanvern avec

le menhir, la croix et sa place

où l'on voit des jeunes

enfants danser autour du menhir

pendant qu'une charrette, à

grandes roues, tirée

par deux chevaux traverse la

place. Cette photo, du début

du XXème siècle,

montre qu'un mur a déjà

été contruit autour

de l'église, le cimetière

de jadis n'existant plus transféré

à la sortie du bourg

sur la route de Tréogat.

La construction de cette église

a été faite en

1847, inaugurée dès

1848 sauf le clocher qui ne

fut terminé qu'en 1877.

C'est aujourd'hui une même

vue d'ensemble qu'il est possible

d'avoir sauf la croix, le menhir

ayant été remonté

dans l'enclos. Sur la droite,

juste au-dessous de la croix

il y avait un escalier permettant

de monter vers l'enclos de l'église.

Juste derrière le menhir

c'est la sacristie, partie attenante

à l'église.

|

|

8.

Plonéour-Lanvern,

vue d'ensemble 100 ans plus tard

:

Cette

vue d'ensemble de l'église

de Plonéour-Lanvern de

2017 montre que le menhir

a été déplacé,

que la croix n'existe plus.

La physionomie est pratiquement

la même à la

différence où

les chevaux sont remplacés

par des chevaux vapeur.

Il y a des panneaux de signalisation

et des lampadaires qui n'existaient

pas, il y a 100 ans. Il

y a toujours un escalier

pour monter dans l'enclos.

En dessous,

à

la place

du hangar

à

vélo,

des

toilettes

ont

été

faites,

désormais

fermées

pour

vétusté.

|

|

9.

Plonéour-Lanvern,

vue

d'ensemble

100

ans

plus

tard

:

Lorsqu'on

arrive aujourd'hui à

Plonéour-Lanvern le menhir

est toujours là. Il surplombe

la place juché dans l'enclos

de l'église. On n'y danse

plus près de ce menhir

car il n'y a plus de place.

Ce menhir a été

classé monument historique

par arrêté du 16

janvier 1924. Cela obligea certains

propriétaires à

en tenir compte lors de la construction

de leur maison. Haut de 3,50

mètres il est en granit

et date de la période

néolitique. Il existe

d'autres menhirs dans la campagne

de Plonéour-Lanvern comme

à Kériforn, Lescoulouarn,

Trévilit,

le Méjou ainsi que sur

la route de Tréméoc,

celui-ci datant environ de 4

000 ans avant Jésus-Christ.

Des menhirs de Lescoulouarn

ont

été

repris

par

un

médecin,

passionné

de

ces

pierres.

Lorsqu'il

est

décédé,

puis

lorsque

ses

enfants

vendent

le

terrain

pour

la

construction

de

logements,

la

stèle

disparaît

de

cet

endroit.

Non

classée

et

non

répertoriée

elle

ne

formait

pas

d'obligations

comme

celle de l'enclos.

Cette photo, même si elle

est en noir et blanc, date de

2017.

|

|

10.

La

croix

retrouve

Lanvern

:

La

croix en granit se trouve à

nouveau à Lanvern. Elle

est placée devant

l'enclos entre le maronnier

et le chêne. Un

beau travail de restauration

de cette croix de la part des

plonéouristes du métier.

Cette photo, même si elle

est en noir et blanc date, de

2017.

|

|

11.

Lanvern,

le clocher :

Le

clocher de Lanvern fut décapité

en 1675 lors de la révolte

des bonnets rouges considéré

coupable d'avoir sonné

le toscin. Languivoa, Lambourg,

Combrit, Plonéour,

Tréguennec

eurent le même châtiment.

Les flèches des clochers

ne furent jamais remontées,

leur état était

misérable. En

1678 la chapelle de

Lanvern était

dans un piteux état.

Les fidèles se

servaient des lieux

avec une certaine tolérance

car le toit menaçait

de s'effrondrer à

tout moment. A cette

époque l'église

de Plonéour était

dans un piteux état.

Il en a été

de même à

la Révolution

et les années

qui suivirent. Si l'on

parle beaucoup des clochers

décapités,

on oublie parfois de

dire qu'à cette

époque les soldats

du roi, au nombre de

6 000 dans la région,

exécutèrent,

par pendaisons des dizaines

de révoltés

sur place, au bout des

chênes, que d'autres

furent envoyés

dans des endroits pour

travailler dur jusqu'à

épuisement. Cette période

marque le début

des coiffes des bigoudènes.

Sous Louis XIV, lorsque

le roi veut encore augmenter

les taxes, c'est la

révolte des bonnets

rouges. Les femmes sont

écartées

de cette révolte

mais pour marquer leur

soutien aux paysans,

elles ajoutent sur leur

tête cette coiffe

devenue légendaire.

Cette coiffe a évolué

au fil du temps, parfois

aussi au gré

des problèmes.

La chapelle

de Saint

Honoré,

trève de Lanvern

possède un dôme

toujours présent.

Cette

chapelle est aussi sans

toit. Elles ont

aussi subi le même sort,

à savoir qu'elles sont

toutes tombées à

l'abandon depuis longtemps.

Seules les 2 chapelles de Plonéour-Lanvern

ont été restaurées,

Languivoa et Lanvern sans oublier

Kelou Mad qui a aussi eu des

rénovations mais son

état était moins

dégradé.

|

|

12. La trève de

Saint-Honoré

:

Avec

la chapelle de Lanvern,

il est parlé

de la trève de

Saint-Honoré

qui faisait partie de

la paroisse de Lanvern.

Si on en parle beaucoup,

cette chapelle est peu

connue alors qu'elle se situe

assez près de

celle de Lanvern. Cette

chapelle a toujours

son dôme ce qui

laisse à penser

que c'était le

même pour le clocher

de Lanvern. Malgré

le passage des années,

le vent, les orages,

les tempêtes le

clocher est toujours

debout malgré

une grande prise au

vent. En 1797 la chapelle

de Saint-Honoré

devint une succursale

de la paroisse de Plonéour.

A la révolution

française, la

paroisse de Saint-Honoré

devint une commune distincte

avec un maire,

rattachée, en

1832, à Plogastel-Saint-Germain.

La commune fut presque

aussi éphémère

que celle de Lanvern.

|

|

13.

Les

coiffes bigoudènes

:

Les

coiffes des bigoudènes

demeurent le symbole

de résistance

lors de la révolte

des bonnets rouges,

en 1675, sous Louis

XIV. Le roi, toujours

avide de pouvoir et

d'argent, veut

instauré de nouveaux

impôts par la

taxation du papier timbré.

Cela provoqua la colère

des paysans de basse

Cornouaille notamment

dans le Pays Bigouden.

A Plonéour les

clochers de la chapelle

de Lanvern et de la

chapelle Languivoa furent

décapités

ainsi que celui de la

chapelle de Lambourg

à Pont-l'Abbé

parce qu'ils avaient

sonné le toscin

appelant au rassemblement

des manifestants. Les

femmes n'étant

pas autorisées

à manifester,

mirent sur leurs

têtes cette coiffe,

symbole de soutien aux

paysans. C'est ce que

dit la légende

mais qu'était-il

en ce temps-là

?

|

|

14.

Lanvern,

autrefois :

Cette

photo de la chappelle de Lanvern,

avec les oies, montre à

quel point elle était

délaissée. La

photo fait apparaître

un toit toujours en place. A

l'endroit où sont

les oies, il y avait la

partie ouest du cimetière.

Sur certains documents il

est noté que la paroisse

de Lanvern a été

rattachée à

celle de Plonéour

tandis que pour la commune

c'est le 31 janvier 1827.

Le préfet et le géomètre,

en 1825, demande à Jean Alain CARVAL

de

céder 7 villages

pour que la communde de

Lanvern puisse continuer

à exister. Jean Alain CARVAL

lui-même

maire de Plonéour

et de Lanvern voyait bien

que, bien des fois, des

habitants de la commune

de Lanvern venaient enregistrer

les actes de naissances,

de mariages ou de décès

à la commune de Plonéour

car Lanvern était

déjà administrée

par Plonéour depuis

l'an VI. Par sa réunion

extroardinaire du conseil

municipal du 14 mars 1825,

Jean Alain CARVAL

allait

sonné le glas de

la commune de Lanvern. Alors

peut-on déduire qu'à

cette nouvelle donne, la

paroisse ait été

rattachée plus vite

que la commune ? Si la date

effective du

rattachement

de Lanvern à Plonéour

est certaine au 31 janvier

1827, dans la réalité

des faits, Plonéour

avait déjà

pris en mains la destinée

de la commune de Lanvern.

Le

rattachement était

inévitable. Ce n'est

qu'un retour aux sources

car la paroisse de Lanvern

avait créée

sur la paroisse primitive

de Plonéour. A cette

époque l'église

de Plonéour n'est

pas dans un très

bon état et quelques

années après

le rattachement de Lanvern

à Plonéour,

les offices avaient lieu

à la chapelle de

Languivoa, par mesure de

sécurité,

l'église menaçant

de tomber. A regarder la

photo ci-contre,

le toit tient encore.

La présence

des oies devant

la chapelle laisse

à penser

que les offices

ne se faisaient

plus ou s'ils se faisaient

il fallait enlever

toutes ces barrières

devant la porte

et vers le porche.

C'est assez surprenant

comme décor

surtout près

d'une chapelle.

|

|

15.

Lanvern,

avec son toit neuf :

La

vue actuelle de la chapelle de Lanvern

est sublime si l'on connaît

toutes les étapes

endurées depuis des

siècles. Si Louis

XIVn fit décapiter

le clocher, en 1675 il lui

donnait un aspect nouveau.

La chapelle a passé

toutes les guerres depuis

sa création. Elle

a été épargnée

par celle de 1914 alors

qu'un nouveau toit venait

de lui être mis mais

il ne put durer trop longtemps

car dès 1946 les

offices ont cessé,

le toit menaçant

de tomber. Depuis cette

date, la chapelle perdit

de son éclat. L'ouragan

du 16 octobre 1987 abbatit

sur elle des arbres abimant

son ossature murale. Grâce

à l'initiative de

l'association des amis de

Lanvern, s'ouvre une

période de restauration

bien menée. En 2004,

le legs de Milou, à

la municipalité de

Plonéour-Lanvern,

permet d'activer la mise

en place d'un toit. Le maire Michel CANÉVET

a

donné une nouvelle

impulsion dans cette démarche.

Après le toit neuf,

qu'il est possible de voir

sur cette photo, la pose

des vitraux du fond de la

chapelle, au centre, à

gauche et à droite,

a été effectuée

en 2017. Nombreux sont

les touristes qui passent

dans cet endroit chaque

année.

|

|

16.

Eglise

et

cimetières

=

lieux

sacrés

:

L'église

et

le

cimetière

de

toute

ville

sont

des

lieux

publics

et

des

lieux

sacrés.

Quiconque

voudra

empêcher

l'entrée

à

toute

personne

sera

dans

l'illégalité.

Au-delà

d'être

dans

l'illégalité

il

sera

en

état

de

"sacrilège"

et

de

"violation"

des

mémoires.

Interdire

d'aller

au

cimetière

serait

en

violation

du

respect

des

défunts.

Attention

à

ceux

qui

pensent

que

les

âmes,

une

fois

"disparues"

ne

continuent

pas

à

veiller

sur

les

vivants.

Le

cimetière

est

administré

par

la

commune,

l'église

l'est

par

le

clergé.

J'ai

toujours

connu

le

respect

pour

ces

lieux

publics

et

malheur

à

ceux

qui

enfreigneraient

le

respect

des

lieux

saints

et

lieux

de

mémoire.

Dans

toutes

les

communes

le

règlement

du

cimetière

est

affiché,

pour

la

plupart,

nul

besoin

d'ailleurs

que

cela

soit

rappelé.

Pour

ce

qui

est

de

l'Eglise

ces

règles

sont

rappelées

y

compris

celles

de

garder

le

silence.

|

|

17.

Le

menhir

dans

l'enclos

illuminé

:

Le

menhir

désormais

placé

dans

l'enclos

de

l'église

a

son

histoire

mais

son

histoire

amène

aux

habitants

une

autre

histoire

pour

la

construction

de

maisons,

de

logements,

de

modifications

dans

un

rayon

de

500

mètres.

Tel

ce

grand

industriel

Raphalen qui,

pour

construire

sa

maison,

se

trouve

en

opposition

avec

un

fonctionnaire

qui

lui

interdit

de

mettre

tel

ou

tel

matériau

en

ornement

pour

son

habitation.

Racontant

son

histoire

:

"Il

paraît

qu'il

y

a

un

monument

historique

dans

les

environs"

dit-il

en

souriant.

Un

de

ses

employés

lui

dit

"C'est

le

menhir

sur

la

place

de

l'église".

"Ce

morceau

de

pierre"

dit-il.

Il

demande

à

son

employé

d'aller

lui

chercher

une

carte

postale

avec

la

photo

de

caillou

dressé

à

cet

endroit,

chez

"Gob"

à

la

librairie

pourqu'il

l'envoie

à

ce

fonctionnaire.

Au

reçu

de

la

carte,

au

dos

de

laquelle,

de

sa

belle

écriture,

il

met

un

mot

dont

il

me

dit

un

jour

son

contenu.

Cette

pierre

perda,

le

temps

de

lire

cette

missive,

son

aspect

historique

pour

le

reprendre

à

l'issue

du

litige.

Mais

aujourd'hui,

la

couleur

d'un

bâtiment

devra

suivre

l'aspect

historique,

tout

comme

la

modification

d'une

entrée

d'un

logement

ou

celle

d'une

fenêtre.

Les

cannelures

de

la

stèle

se

retrouvent

sur

la

pierre

à

l'entrée

du

cimetière.

Était-ce

une

suite

des

stèles

pour

une

destination

logique

dans

des

endroits

funénaires.

|

|

18.

Préparé

pour

descendre

:

Placé

dans

l'enclos,

le

menhir

s'apprête

à

descendre

après

un

séjour

dans

l'enclos

de

l"église

où

il

fût

placé

lors

de

l'aménagement

du

bourg

où

les

murets

vinrent

s'intégrer

au

paysage.

Le

menhir,

dont

les

scientifiques

indiquent

qu'il

s'agit

d'une

stèle

reprendra

sa

place

plus

bas,

descendant

de

son

piédestal,

planté

dans

l'enclos

paroissial.

Pour

beaucoup

cette

stèle

cannelée

était

un

menhir,

tenant

son

nom

de

men

pour

pierre

et

hir

pour

long.

D"ailleurs

quelques

enseignes

intègreront

le

nom

comme

le

menhir

cinéma

ou

la

crêperie

du

menhir.

Le

cinéma

et

la

crêperie

n'existent

plus.

Puisque

stèle

gauloise

de

l'âge

du

fer,

monument

historique

depuis

le

16

janvier

1924,

il

reste

à

savoir

depuis

quand

elle

trône

sur

la

place

de

l'église

dans

un

endroit

qui

fut

jadis

un

cimetière.

Il

est

fort

possible

qu'elle

y

soit

depuis

des

siècles

où

la

présence

gauloise

a

été

mise

à

jour

par

la

découverte

de

pièces

lors

de

la

création

de

la

maison

Quéneudec

en

1856.

|

|

19.

Personne

n'en

parle

:

Cette

pierre

semble

aussi

être

une

stèle

de

dimension

plus

basse.

Elle

se

trouve

à

l'entrée

du

cimetière

côté

route

de

Tréogat.

Elle

est

aussi

cannelée

comme

celle

présente

à

l'enclos

paroissial.

De

mémoire,

je

l'ai

toujours

connue

à

cet

endroit

où

l'entrée

du

cimetière

se

faisait

par

la

grande

porte

route

de

Tréogat.

Son

aspect

pourrait

faire

penser

à

ce

qu'elle

servait

de

bénitier

vu

le

creusement

dans

la

pierre

permettant

à

l'eau

de

rester.

Si

elle

peut

faire

partie

de

ces

nombreuses

stèles

présentes

à

Plonéour-Lanvern,

son

endroit

est

choisi

puisque

leur

placement

se

faisait

dans

des

lieux

funéraires.

Cette

stèle

ne

doit

pas

être

là

depuis

les

temps

gaulois

car

le

cimetière

n'existait

pas

à

cet

endroit

à

cette

époque.

Pouvait-elle

être

présente

près

de

l'église

comme

la

grande stèle et

avoir

suivi

la

translation

du

cimetière

à

partir

de

1849

?

Autrefois,

la

croyance

et

le

suivi

religieux

étaient

très

forts

mais

cette

stèle

basse

n'a

pas

été

classée.

|

|

20.

Une

vue

différente

:

Un

décor

en

escalier

attend

la

stèle

qui

viendra

prendre

place

au

rez

de

chaussée

de

cette

construction

où

jadis

5

places

de

parking

devant

les

toilettes

permettaient

de

se

garer.

L'enclos

de

l'église

date

de

temps

anciens

où

il

est

aperçu

sur

des

CPA

du

début

du

siècle

dernier.

Le

bourg,

s'il

change

de

visage,

ne

changera

autant

que

cela

car

les

automobilistes

vont

continuer

à

le

contourner

d'autant

que

la

vitesse

sera

limitée

à

30.

Il

n'est

plus

non

le

temps

des

commerces

florissants

où

la

tendance

a

mis

sa

flèche

vers

le

bas.

La

fermture

de

5

mois

pour

les

travaux

ont

donné

l'habitude

de

contourner

le

centre

où

plus

aucune

surface

de

distribution

ne

dessert

la

ville.

Les

consommateurs

ont

trouvé

des

enseignes

moi-disantes

que

Casino

ou

Intermarché

qui

ont

fermé

leurs

portes

sans

que

rien

ne

les

remplace.

Le

centre

bourg

pourrait

devenir

simplement

un

lieu

de

passage

sans

que

le

touriste

y

fasse

halte

d'autant

que

la

signalisation

n'apporte

guère

que

des

directions.

|

|

21.

Le

monument

aux

morts

:

Le

monument

aux

morts

de

Plonéour-Lanvern

a

été

inauguré

en

1921

sans

les

statues

et

en

1923

avec

les

statues

de

poilus.

En

1921

il

a

été

érigé

à

l'entrée

du

cimetière

avec

une

protection

autour

permettant

aux

personnes

de

déposer

des

fleurs

pour

ces

soldats

de

Plonéour-Lanvern,

morts

pour

la

France.

Sur

les

3

plaques

blanches

étaient

gravées

le

nom

de

chacun

de

ces

soldats

sous

l'année

où

ils

ont

perdu

la

vie

pour

la

défense

de

la

liberté.

Ce

livre,

de

leurs

souvenirs

à

ciel

ouvert,

permet

à

leurs

descendants

ou

leurs

familles

de

se

recueillir.

Les

plaques

où

sont

gravés

les

noms,

se

sont

effacées

avec

le

temps

sans

pour

autant

effacer

leur

souvenir.

|

|

22.

Le

monument

aux

morts

renové

sur

les

plaques 2014

:

Après

avoir

été

déplacées

du

cimetière

vers

l'esplanade

de

la

mairie,

les

plaques

ont

été

refaites

en

marbre

noir

sur

écriture

dorée.

Le

monument

initial

a

été

gardé.

Le

lieu

permet

plus

facilement

d'honorer

ces

soldats

où

le

public

peut

venir

facilement

se

recueillir

ou

suivre

les

cérémonies

de

commémoration

qui

ont

lieu.

C'est

en

2014,

pour

la

première

fois,

que

le

public

a

pu

admirer

ces

nouvelles

plaques,

le

tout

établi

pour

le

100ème

anniversaire

des

premiers

soldats

tombés

"Morts

pour

la

France"

en

1914.

L'occasion

pour

que

chaque

nom

présent

soit

égréné

par

des

enfants

avec

leur

fiche

individuelle,

ceci,

année

par

année.

Il

s'en

suivra

pour

2015,

2016,

2017,

2017,

2018,

2019,

la

même

chose.

Il

n'est

pas

oublié

les

soldats

disparus

durant

la

guerre

d'Algérie, Pierre

Marie RIOU

et

Louis

SCOUARNEC,

au

Tchad,

Jean-Claude

CARVAL,

que

j'ai

eu

l'occasion

de

connaître.

|

|

23.

Le

monument

aux

morts

2023

:

S'il

est

quelquechose

qui

doit

rester

impeccable

dans

une

commune

c'est

bien

le

momument

aux

morts.

Sur

la

photo

précédente

prise

en

2014,

il

existe

l'éclat

de

ce

monument

sur

lequel

sont

déposées

des

fleurs

et

une

couronne.

Quelques

jours

après

la

cérémonie

du

11

novembre

2023,

où

il

y

avait

bien

des

fleurs

et

une

couronne,

le

monument

est

laissé

nu

sans

marque

d'affection

pour

ces

soldats

"Morts

pour

la

France".

Le

monument

dénudé

n'offre

qu'une

vue

désuette

où

le

temps

a

pris

le

pas

et

l'avantage.

Ces

marches

noircies

par

le

temps

qui

passe

semblent

montrent

l'insousciance

d'un

temps

où

chaque

pierre

était

nettoyée

pour

garder

son

éclat.

Un

chanteur

connu

internationnement

chantait

"dix

ans

déjà".

Je

dirais

"dix

ans

après".

La

mousse

qui

s'installe

sur

ces

marches

semble

montrer

que

l'eau

qui

tombe

du

ciel

n'est

pas

en

mesure

de

les

laver,

que

personne

n'y

pense

ou

n'y

a

pensé.

Les

soldats,

tournés

vers

le

peuple

et

les

personnes

venant

consulter

la

liste

où

jadis

des

fleurs

venaient

rappeler

l'affection

pour

eux,

sont

aussi

victimes

du

temps

qui

passe

où

la

verdure

et

la

mousse

s'attachent

à

leur

silhouette.

Deux

ans

plus

tard

la

mousse

a

recouvert,

plus

encore,

les

marches

du

monument

et

l'esplanade

a

complètement

reverdi

comme

s'il

n'existait

plus

personne

à

nettoyer

ces

espaces

foulés

par

le

public.

|

|

24.

Le

cimetière

enherbé

:

Le

cimetière

est

un

endroit

public

où

chacun

peut

venir

se

recueillir

sur

les

dernières

demeures

de

leurs

parents,

familles

ou

amis.

Chaque

année,

les

familles

s'emploient

à

nettoyer

les

tombes

de

leurs

disparus,

cela

depuis

que

le

cimetière

existe.

Les

généalogistes

viennent

aussi

parcourir

ces

allées

à

la

recherche

d'éléments.

Le

cimetière

est

un

endroit

de

silence

qui

doit

rester

propre

évitant

que

la

nature

ou

le

temps

ne

prenne

le

pas

sur

l'existant.

Au

hasard

de

mes

recherches

j'ai

trouvé

un

cimetière

enherbé

de

ma

ville.

A

certains

endroits,

comme

vu

au

fond

de

cette

photo,

les

herbes

ou

herbacées

dépassent

les

frontons

des

stèles

quand

d'autres

faisaient

figure

d'arbustes

en

devenir.

Le

zéro

phyto

passant

par

là

laisse

un

cimetière

dans

un

état

triste

pour

notre

époque.

Pour

éviter

un

centre

bourg

souvent

engorgé,

j'effectue

ma

route

par

cet

endroit

en

longeant

le

cimetière.

J'entends

vrombir

des

appareils

dont

le

bruit

me

fait

ralentir

et

je

m'y

arrête.

Je

rentre

dans

le

cimetière

où

je

vois

une

équipe

au

travail

avec

des

débrouissailleuses

gliclant

sur

les

tombes

les

herbes

coupées,

sur

un

fond

de

fête

de

la

musique

!

La

musique,

oui

je

l'adore

pour

l'écrire

mais

le

cimetière

est

un

lieu

de

silence

où

la

musique

n'est

pas

autorisée,

surtout

à

partir

d'une

source

de

radio

offrant

à

la

fois

de

la

musique

et

des

publicités

de

toutes

sortes.

Je

ne

manquerai

pas

de

relever

cette

anomalie.

Un

tel

désherbage

mécanique

mélangeant

poussière

et

herbe

sur

les

tombes,

sous

un

ciel

qui

ne

tardait

pas

à

ouvrir

ses

vannes,

a

pour

effet

de

maculer

les

monuments.

Le

temps

n'y

fera

rien,

demande

on

recommence

comme

si

la

mémoire

s'oublie,

qie

le

passé

n'a

rien

retenu

pour

le

présent.

|

|

25.

Le

monument

aux

morts

2025

:

Le

monument

aux

morts

montre

un

état

de

tristesse,

ce

25 octobre 2025.

La

mousse

a

pris

le

dessus

sur

le

monument,

les

soldats,

les

marches

et

l'esplanade

semble

d'un

autre

temps

où

le

temps

qui

passe

a

fait

son

oeuvre.

Cette

vue

n'est

pas

d'aujourd'hui

et

force

est

de

constater

que

chaque

bâtiment

neuf

vieilli

au

fil

du

temps

si

l'on

ne

prête

pas

attention.

Ce

monument

aux

morts

n'est

même

pas

fleuri

ni

nettoyé

alors

qu'il

se

trouve

aux

abords

de

la

mairie.

Depuis

combien

de

temps

ou

d'années,

ce

monument

n'a

pas

vu

son

visage

rafraîchit

et

tous

ces

gens

qui

passent

ne

peuvent

que

constater

l'oubli

de

ces

noms

gravés

sur

les

plaques

pour

l'éternité,

du

moins

dans

la

mémoire

du

temps.

Deux

pigeons

se

posent

sur

la

croix

centrale

pendant

que

te

temps

se

pose

sur

les

marches

noircies

qui

montre

un

monument

oublié.

Peut-être

qu'un

jour,

quelqu'un

effacera

les

traces

du

temps

qui

passe

d'une

responsabilité

qui

trépasse.

|

|

Cette

page

sera

complétée

|

|

26.

Météo

de

Plonéour-Lanvern

sur

7

jours

:

26.

Météo

de

Plonéour-Lanvern

sur

7

jours

:

|

|

|

|

Crédits | Mentions légales | Contact

| Plan du site

www.armandcarval.fr

-

©

1965 -

|

|

|